ブログ

ブログ一覧

誰も歩いてない道

今日も、仕事をサボって、パズル小説の構想を練っている。何とか、仕事に戻りたいのだが、次から次にアイデアがでてきて、週末作家が停まらない。

あんまり次々と浮かんでくるので、この妄想が停まらなければ、このまま死んでしまうのではないかと恐れてもいる。

ゴッホもそうだったし、佐伯祐三も、スーチーヌも、スタンレーも、自分の創作意欲を止めることはできなかった。

すると、必然的に、肉体は死んでしまう。そう、崩壊に向かって、坂道を転げ落ちていく。

ただ、その坂道というのが、一本道であり、「誰もいない」のである。まだ、誰も通ったことのない道だから、その向こうに何があるのか、それすら、わからない。

目標も、何もない。ただ、転げ落ちていく。

その道が、それでも、あまりにも充実しているので、ちょっと、困っている。速く、大好きな仕事に、戻りたい。そうしないと、このまま、作品ができるころには、またICUに逆戻り。

でも、前とは、ちょっと違うこともある。

2023年8月24日は、身体のケアをしていないのに、暴飲暴食をして、その上で、坂道を上った。

足を滑らせて、おっこちても、仕方なかった。今度は、少し違う。一応、三ケ月に一回、精密検査をしているし、毎週、体重と血圧は調べて、ちゃんと処方されたクスリも、飲んでいる。

サプリメントだって、身体にいいと思えるものは、金に糸目はつけずに、でも金持ちではないので、選択的に購入。

白内障の手術もしたし、これから無呼吸症候群の検査と治療に100万円を投資するかどうか、インプラントも300万円で入れるかどうか、ちょっと悩んでいる。

もっとも、残念ながら「お金が入ったら、にしよう」と、そのあたりは妄想のままで終わっているけれど。

旅に出たい。でも、家庭の事情で、出られない。だから、パズル小説しか、残されていない。

かくして、シャーロック・ホームズの10作の準備をしている。

なんて楽しい時間だろう。仕事に、戻りたい。楽しすぎる。やばい。この世界が、美しすぎる。やばい。

いよいよホームズ登場

2026年がスタートし、書初めも、仕事始めも終わって、今年は「仕事三昧」の日々が戻ってくる。

古希を迎えても、仕事があるのは、感謝しかない。とともに、週末作家の道も、究めなければならない。焦る自分に、時代が、おいついてくれた。

そう、AIをフル活用すれば、自分の苦手な部分をAIに手伝ってもらえば、作品を創作するスピードは、だいたい倍くらいになる。当初、5倍はいけるとふんでいたが、チェックしなければ、とても活用できないAIとわかってきたので、これは仕方ない。

それでも、二倍のスピードで執筆ができるので、週末が二日間とすれば、四日分の仕事ができることになる。

となれば、大変だけれども、ど真ん中のテーマ「シャーロック・ホームズ」に挑むしかない。誰に頼まれたわけではないから、これはとても面白い。

ここ数日、本業をサボって、ローマ字回文の探求をした。ChatGPT5.2では、謎解きクロスも、ローマ字回文も、うまく創作できない。まだまだ、人間の力のほうが優っている。処理が指数関数的に高まるものが、人間の得意技となる。

世界で、私しかチャレンジしていない世界に、進んでいく。

愉しみしかない。

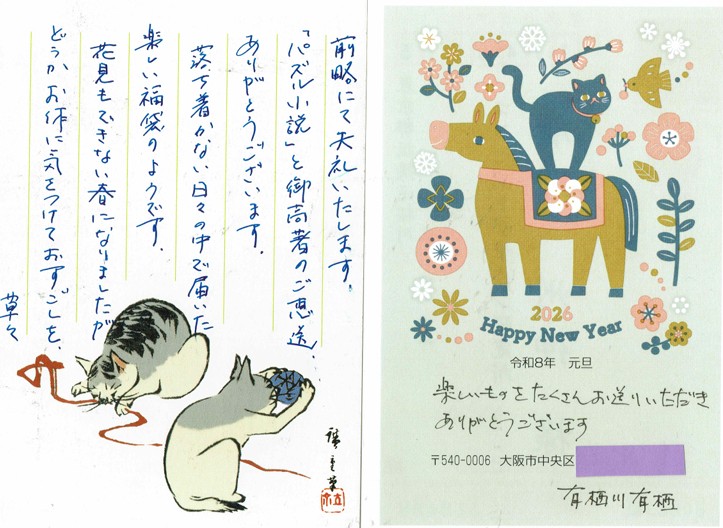

有栖川有栖さん、感謝

私は、作家とはいいながら、パズル小説作家なので文壇に知り合いはほとんどいないのです。

そのなかで、唯一の「知り合い」が(といっても江戸川乱歩賞の表彰パーティーでお会いできただけなんですが)あの新本格推理小説の大家である有栖川有栖先生です。

有栖川先生には、パズル小説を贈らせていただいたこともありました。そんなとき、「なしのつぶて」が当たり前の世間で、ちゃんと「お礼」のハガキをくださる律儀な方です。

それにつけこんでしまうのが、厚顔の前期高齢者、古希になる私。

今年も、年賀状をいただきましたが、年末のビズる小説を数冊、謹呈させていただいた「お礼」が書かれていました。

ほんとうに、文壇との接点がない私にとって、有栖川先生は「神対応」の作家さんなのです。

ということで、こっそり、いただきましたハガキをアップしておきます。ほとんど誰も注目していないパズル小説に、有栖川先生は、ちゃんと目を止めてくれています。

それだけでも、ありがたいなぁ。

私も、鰤育したあかつきには、一人ひとりの読者、サポーターのみなさんの一人ひとりに、常に感謝しながら創作していきたいと思っています。

ちなみに、今年の「書初め」は、パズル小説「北條民雄の いのちの初夜」になります。

作品に希望をこめて

新年、明けまして、おめでとうございます。

本年も、どうぞよろしくお願いいたします。

2025年は既存の価値体系が終わった

年でした。

2026年は、一体どうなるのでしょう。

やはり、注目したいのはAIの動向です。

私は、こう考えています。

AIは「ものづくり」を効率的に推進します。

ただ、それは作家が一点一点、時間をかけ、

手間を惜しまずに生み出す「作品」とは

似て非なるものです。

私たち人間は日常で「商品」を使いながら

唯一無二の「作品」で心をなごませるもの。

それは、安易に手抜きに向かわない作家の

資質に起因しているのではないでしょうか。

2025年、「商品」と「作品」に関わる潮目が

変わりました。2026年から「作品」が注目

されるように価値体系がシフトしていきます。

今年、私はパズル小説でAIと共創し、誰も

みたことがないシャーロック・ホームズシリーズ

に取り組みます。ご期待ください。

みなさまのご多幸、心より願っております。

日本初のパズル小説®作家

合資会社コンセプトデザイン研究所 廣川州伸

今年も「大吉くじ制作プロジェクト」継続中。

(月額500円からサポーターになれます)

AIはおともだち

うーん、結局、現段階では、AIをパートナーとするのは、私の場合は、まだちょっと早い気がしてきました。

今まで、約半年間、パズルAI小説なる新ジャンルにチャレンジしてきましたが、結局、アイデア段階でも、最終段階でも、私が真剣に取り組まなければ、世に出す作品は得られません。

では、途中で、どこで何をしてもらえばいいのか。それを訴求してきたのですが、私の場合は、AIは「刺激してくれる存在」であり、制作してくれる存在ではなかったのです。

AIが、文章を書いてくれるので、最初は「らくちん」だと思っていましたが、冷静に作品を読んでみると、やはり手をいれなければいけないところが多々ありました。

自分が、まったく苦手なジャンルであれば、文章制作でAIの力を借りることは「あり}ですが、自分が得意なところでは、自分でやったほうが、何よりも、「納得感」が違います。

という感じなんですが、海外の作品、とくに翻訳権が問題となる「シャーロック・ホームズ」シリーズは、AIに、全面的に頼ろうと考えています。

著作権フリーの英文を、まず、AIに翻訳し、「あらすじ」を作ってもらってから、パズル小説の【キーワード】を私が考えます。

それを使って、またChatGPT5.2に戻して、パズル小説化することになるからです。このシャーロック・ホームズ シリーズも、来年早々に開始することになるでしょう。

いずれにせよ、AIがなければ、私も、パズル小説を年間50作品、制作してみようなどとは思いませんでした。

やっぱり、今の時代は「面白い」です。