私は、2006年に深谷宿ミステリーツアーを全国に波及させると、友人のミステリー作家・伊井圭さんと約束し、当時は経済産業省に在職していた週末の達人・小石雄一さんと、沖縄から内閣府に勤めている河口さん、市議会議員さんも呼んでもらい、視察ツアーを開いたのでした。

それから2年間、商工会議所や地域活性化の団体、行政の知り合いにプレゼンを続け、ようやく、ベネッセから出向されていた石坂さんにJOIN(移住交流推進機構)を推薦してもらい、10万円の末端会員となりました。

慶応大学教授から千葉商科大学学長になられていた嶋田先生に1分で説明してといわれて説明したら「面白い!」といわれ、もう2分くらい話を聞いてもらえて、次回の定例会のときのプレゼンの権利を得ました。

そして15分でプレゼンをすると、150名ほどの会員の中で、東急電鉄さん関係の方が、二人、声をかけてくれました。そのうちの一人が、池野さん。そうです。私のミステリ小冊子に出てくる、日本橋の探偵@ホームズ事務所の所長をしてもらっている、あの池野さんとの出逢いがありました。

それが、今、ようやく、実りつつあります。

下記、沿革をまとめておきます。

■賑わいを再生する※地域活性化「ミステリーツアー」実績

※2006年04月 深谷宿ミステリーツアーにて視察&講演(深谷商工会議所)

◇2008年10月 赤坂サカス「JOINフェスタ」(移住交流推進機構)

◇2008年11月 第1回伊豆下田ミステリーツアー(下田市)

◇2009年05月 第1回荏原夢フェスタ(目黒区)

◇2009年06月 第1回西小山MT2009(西小山)/第2回伊豆下田MT(下田市)

◇2009年10月 第3回伊豆下田MT(下田市)/伊豆急行(伊豆急行)

◇2009年11月 外房黒潮ラインMW①いすみ市②勝浦市③鴨川市(移住交流推進機構)

◇2009年12月 大井川鉄道&寸又峡温泉ミステリーツアー(移住交流推進機構助成)

◇2009年12月 寸又峡温泉・美女づくりの湯ミステリーツアー(移住交流推進機構)

◇2010年01月~03月 千葉県いすみ市謎解きウォーク(いすみ市)

◇2010年02月~03月 かつうらビッグひな祭り謎解きウォーク(勝浦市)

◇2010年03月 大井川鉄道SL列車ミステリーツアー(移住交流推進機構)

◇2010年07月 伊豆下田「マリンフェスタ」謎解きウォーク(下田市)

◇2010年08月 御宿伊勢海老祭り・謎解きウォーク(御宿商工会議所青年部)

◇2010年06月 西小山ミステリーツアー2010(西小山商店街)★第7回東京都商店街グランプリ優秀賞

◇2010年10月 いすみ鉄道ムーミン列車謎解きウォーク(いすみ市)

◇2011年01月 黒船電車ミステリーツアー(下田市・JR東日本・伊豆急行)

◇2011年03月 第1回 南国伊豆ミステリーツアー(伊豆観光圏構想)

★東日本大震災で09月まで原則としてミステリーツアーを自粛

◇2011年06月 西小山「東日本大震災チャリティー謎解きウォーク」(西小山商店街)

◇2011年10月 西小山ミステリーツアー2011(西小山商店街)

◇2012年03月 伊豆下田ミステリーツアー(伊豆観光圏)

◇2012年05月 西小山ミステリーツアー2012(西小山商店街)

◇2012年11月 信州松本浅間温泉ミステリーウォーク(松本市・浅間温泉観光協会)

◇2013年03月 伊豆下田ミステリーウォーク(下田市・伊豆観光圏)

◇2013年05月 西小山ミステリーツアー2013(西小山商店街)

◇2013年08月 喜多方・古代文字ミステリーウォーク(喜多方市)~★観光庁タビカレで日本一となる

◇2013年10月 松本・美ヶ原温泉なぞとき湯の街めぐり(松本市・美ヶ原温泉旅館協組)

◇2013年11月 松本・浅間温泉ミステリーウォーク2013(松本市・浅間温泉観光協会)

◇2014年03月 伊豆下田ミステリーウォーク2014(下田市商工会議所)

◇2014年03月 深川めしミステリーウォーク(深川活性化協議会)

◇2014年05月 ミステリーウォークin浜田(千葉県幕張浜田団地)

◇2014年05月 西小山ミステリーツアー2014(西小山商店街)

◇2014年10月 喜多方・古代文字ミステリーウォーク(喜多方市)

◇2014年11月 松本inえびす講ミステリーウォーク(松本市)

◇2015年05月 第16回深谷宿ミステリーツアー2015(深谷商工会議所)

◇2015年10月~11月 目黒商連「のんびりイベント散歩」7地域で展開(西小山・学芸大学・都立大学・大岡山・祐天寺・中目黒・駒場東大前駅)~総勢5000人参加)

◇2015年11月 しなの鉄道「信州上田・謎解きミステリーウォーク」(しなの鉄道)

◇2015年11月 伊豆下田・大物産展「下田ミステリーウォーク2015」

◇2016年03月 信州須坂 謎解きウォーク(須坂市観光協会)

◇2016年04月 第17回深谷宿ミステリーツアー2016(深谷商工会議所)

◇2016年09月 信州上田(しなの鉄道)謎解きミステリーウォーク(上田商工会議所)

◇2016年10月~11月 目黒商連「のんびりイベント散歩」6地域で展開(学芸大学・洗足・大岡山・祐天寺・中目黒・駒場東大前駅)~総勢5000人参加

◇2016年11月 伊豆下田・大物産展「下田ミステリーウォーク2016」

◇2017年03月 西川口Co民家「謎解きカフェ2017」(週末の達人)

◇2017年04月 第17回深谷宿ミステリーツアー2017(深谷商工会議所)

◇2017年06月 竹早高校同窓会誌『篁会会報』に『謎解きクロス』が採用される

◇2017年09月 信州上田(しなの鉄道)謎解きミステリーウォーク(上田商工会議所)

◇2017年06月 沖縄国際通り屋台村 謎解き酒場(横井村長)

★9月9日全国屋台村連絡協議会in苫小牧でプレゼン

◇2017年10月 伊豆下田「下田ミステリーウォーク2017」

◇2017年11月 デックス東京ビーチ「台場1丁目商店街謎解きミステリー」~700人参加

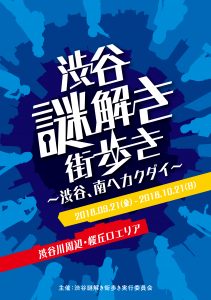

※そして2018年9月に「渋谷謎解き街歩き」で7000人が参加し、街歩きを楽しむイベントを実施することができました。

ありがとうございました。

これから10年かけて、全国波及の夢を実現していきますので、変わらぬご支援、よろしくお願いいたします。